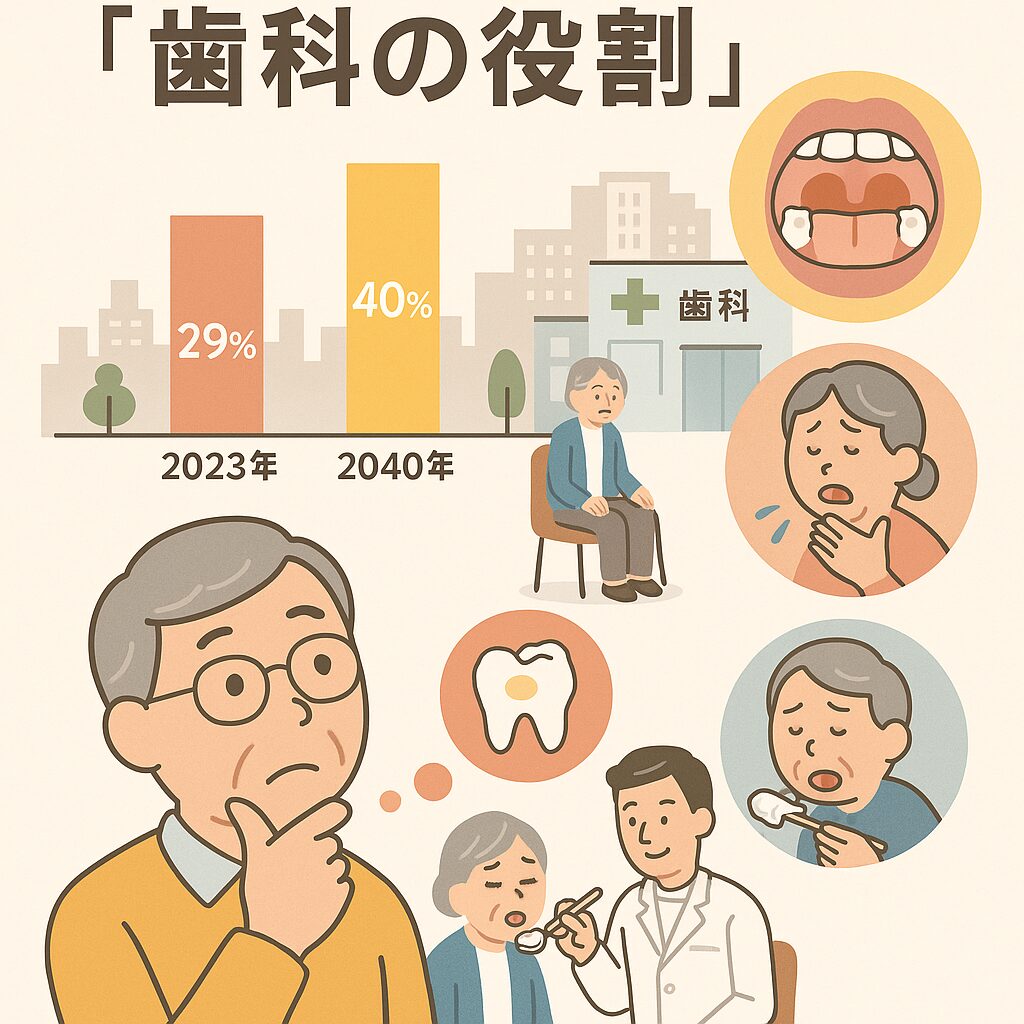

第1回 高齢化とともに見直される「歯科の役割」

こんにちは。

今回は「高齢者と歯科医療」についてお話しします。日本はすでに世界でも有数の超高齢社会に突入しており、今後もその傾向は強まるとされています。では、そのような中で歯科の果たす役割とは何でしょうか?

【目次】

1)高齢化率は40%時代へ

2)高齢者の医療ニーズが増える一方で…

3)歯科に行かなくていい?それとも行けない?

4) 64%が治療が必要、でも治療を受けたのはわずか2%

5)歯科の“かかりつけ”が必要な時代へ

6)まとめ:これからの歯科医療は「生活を支える」存在へ

1)高齢化率は40%時代へ

内閣府の「高齢社会白書(令和6年版)」によると、2023年時点で日本の高齢化率(65歳以上の割合)はすでに29.1%。この数字は今後さらに上昇し、2040年代には約40%に達すると予測されています。

2)高齢者の医療ニーズが増える一方で…

年齢を重ねるにつれて、病院にかかる回数は自然と増えていきます。特に60代から医科の受診率は大きく上がり、80歳を過ぎると病院での受診が中心になります。

一方、歯科の受診率はというと…実は、75歳を過ぎると逆に下がってしまう傾向にあるのです。

3)歯科に行かなくていい?それとも行けない?

「高齢になって歯が健康になったから行かなくていい」というなら喜ばしいことですが、実際はそうではありません。

- 加齢で唾液が減り、むし歯や歯周病が進行しやすくなる

- 飲み込みの力が弱くなり、誤嚥性肺炎のリスクが高まる

- 口の機能が低下し、食事や会話に支障が出てくる

このような理由から、本来は歯科の重要性がもっと高まるはずなのに、現実には歯科を受診しにくい状況にあるのです。

4) 64%が治療が必要、でも治療を受けたのはわずか2%

ある調査では、要介護高齢者の約64%が歯科治療が必要と診断されたにもかかわらず、実際に治療を受けた人はわずか2.4%にすぎませんでした。これは深刻な問題です。

介護の現場では、歯科医師に対する期待はとても高く、

- 義歯の調整や虫歯治療だけでなく

- 嚥下機能(飲み込む力)の相談

- 全身疾患を抱えた患者への対応

といった、より専門的な歯科医療が求められています。

5)歯科の“かかりつけ”が必要な時代へ

すべての歯科医が在宅医療や摂食リハに対応するのは現実的ではないかもしれません。しかし、今後はこうした「要介護高齢者」に寄り添う歯科医療体制の整備がますます重要になっていくのは間違いありません。

そのために必要なのは

- 高齢者診療に強い歯科医の育成

- 介護と歯科が連携できる仕組みづくり

- 通院困難な方への訪問歯科の充実

地域で安心して暮らし続けるためには、“かかりつけ歯科医”がこれまで以上に重要な役割を果たす時代になってきています。

6)まとめ:これからの歯科医療は「生活を支える」存在へ

超高齢社会において、歯科医療は単に「歯を治す」だけの場ではなく、「生活の質(QOL)を守る」ための医療になりつつあります。

「年だからしょうがない」ではなく、

「年をとっても自分らしく生きる」ために、

歯科医療ができることはたくさんあります。